Annemarie Schwarzenbach

Jenseits von New York

Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Roger Perret

Paperback

ISBN 978-3-85787-216-7

Seiten 191

Erschienen 1992

€ 23.50 / Fr. 32.00

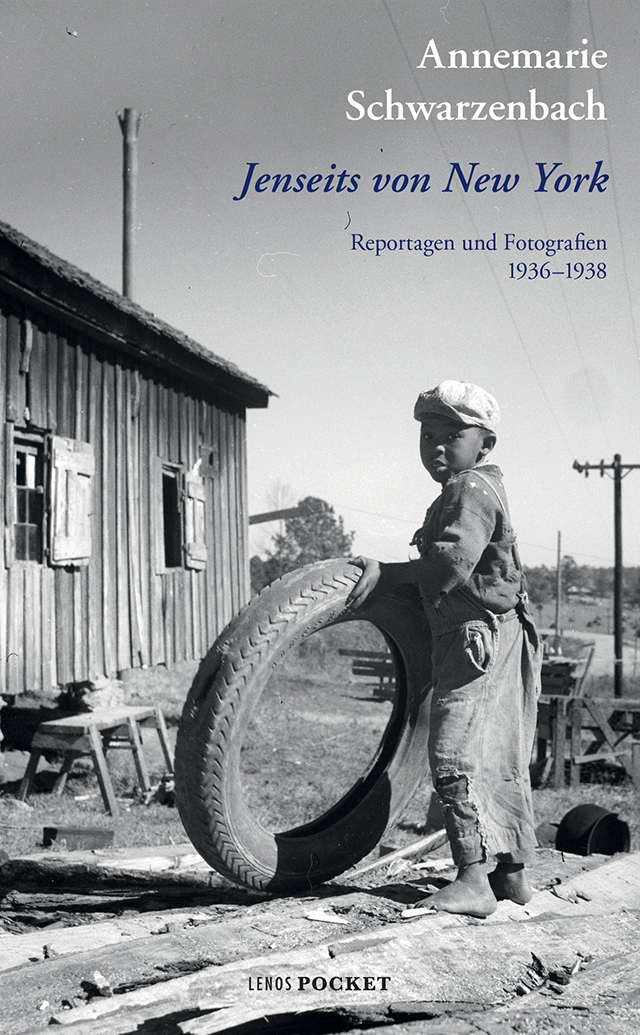

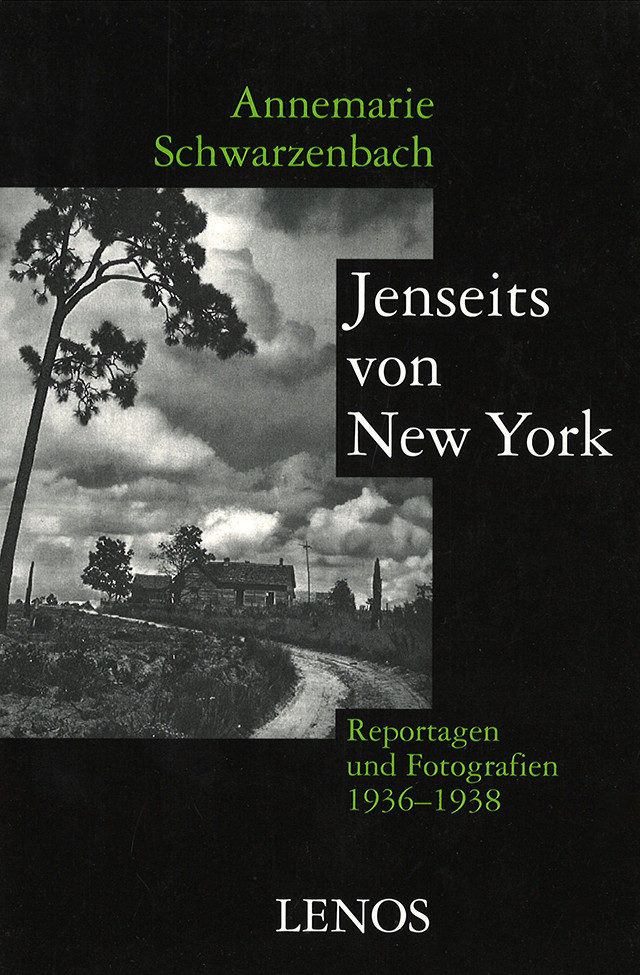

Jenseits von New York versammelt Schwarzenbachs beste Amerika-Reportagen und -Fotografien aus der Krisenzeit der »Grossen Depression« und unterstreicht ihre Bedeutung als eine der wichtigsten Vertreterinnen des Schweizer Fotojournalismus vor dem Zweiten Weltkrieg.

Zwischen 1936 und 1938 reiste Annemarie Schwarzenbach zweimal in die USA, um über die wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten zu berichten und »jenseits von New York« ein anderes Amerika zu entdecken. Mitten im »Kampfgebiet« der Südstaaten besuchte sie Fabriken, Plantagen, Gefängnisse, Arbeitersiedlungen und -schulen und sprach mit den von der Krise direkt Betroffenen.

In ihren Texten nimmt sie unsentimental und doch engagiert Partei für die sozial Benachteiligten, bestechend ist ihr Blick für die Atmosphäre der oft zerstörten (Industrie-)Landschaften als Spiegelbild der demoralisierten Bewohnerinnen und Bewohner.

»... alles, was ich zu hören bekam, war: dass es sich nicht lohne, sich gegen das Elend zu wehren, denn wer einmal arm sei, bleibe arm ..., auch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.« (Annemarie Schwarzenbach)

Pressestimmen

Sie war eine grosse Journalistin. Ein reiches Mädchen auf der Seite der Armen. Hochbegabt und unglaublich mutig.— Wolfgang Koeppen