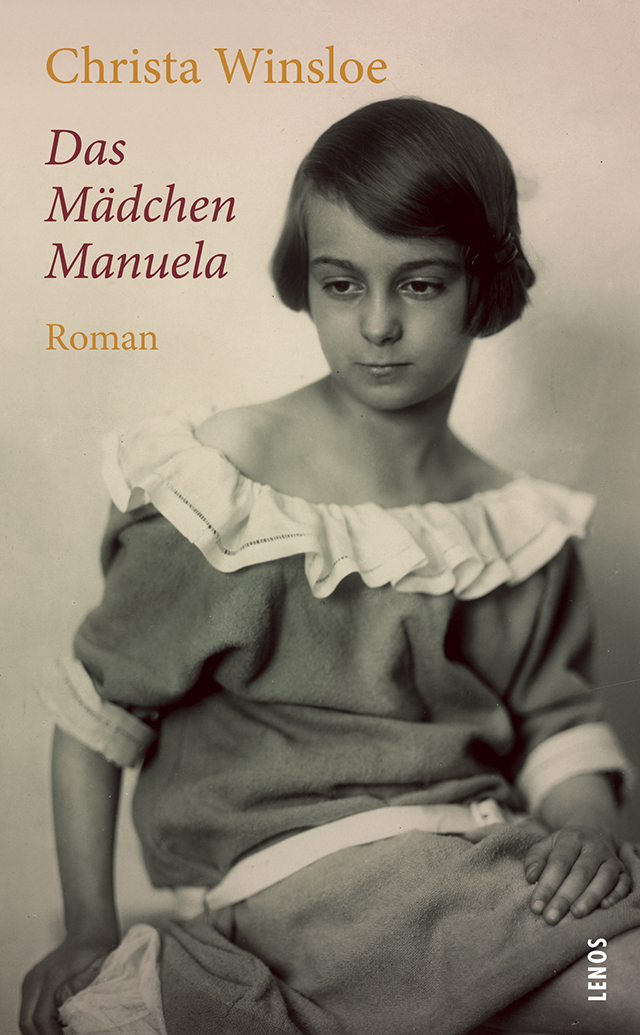

Christa Winsloe

Das Mädchen Manuela

ISBN 978-3-85787-826-8

Seiten 294

Erschienen 17. August 2021

€ 12.50 / Fr. 16.00

Manuela wird nach dem Tod ihrer Mutter in eine Internatsschule für Töchter von Militärangehörigen gebracht. Sie erlebte bis dahin eine glückliche Kindheit mit vielen Freiräumen – nun soll sie sich an Zucht und Ordnung gewöhnen. In der neuen Umgebung ist sie unglücklich, der einzige Lichtblick ist das fürsorgliche Fräulein von Bernburg. Nachdem Manuela die männliche Hauptrolle in einem Theaterstück spielen durfte und von allen bewundert und gefeiert wird, gesteht sie öffentlich ihre Liebe zu von Bernburg und berichtet auch von deren Zuneigung zu ihr. Ein Skandal. Manuela darf ihre geliebte Lehrerin nicht mehr sehen und stürzt in tiefe Verzweiflung. Ihr Leben endet in einer Tragödie.

Christa Winsloes autofiktionaler Roman widerspiegelt ihre eigenen traumatischen Kindheitserfahrungen. Ihr gelang nicht nur eine mutige Kritik an Rollenvorstellungen und Erziehungsmethoden am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Mit der psychologisch subtilen Darstellung lesbischer Liebe und dem Wunsch nach weiblicher Selbstbestimmung wirkt er auch überraschend modern.

Die Verfilmung Mädchen in Uniform (1958) mit Romy Schneider und Lilli Palmer war ein Welterfolg.

Pressestimmen

Beschämend aktuell, umwerfend, modern und unglaublich mutig.— Sylvia Treudl, Buchkultur