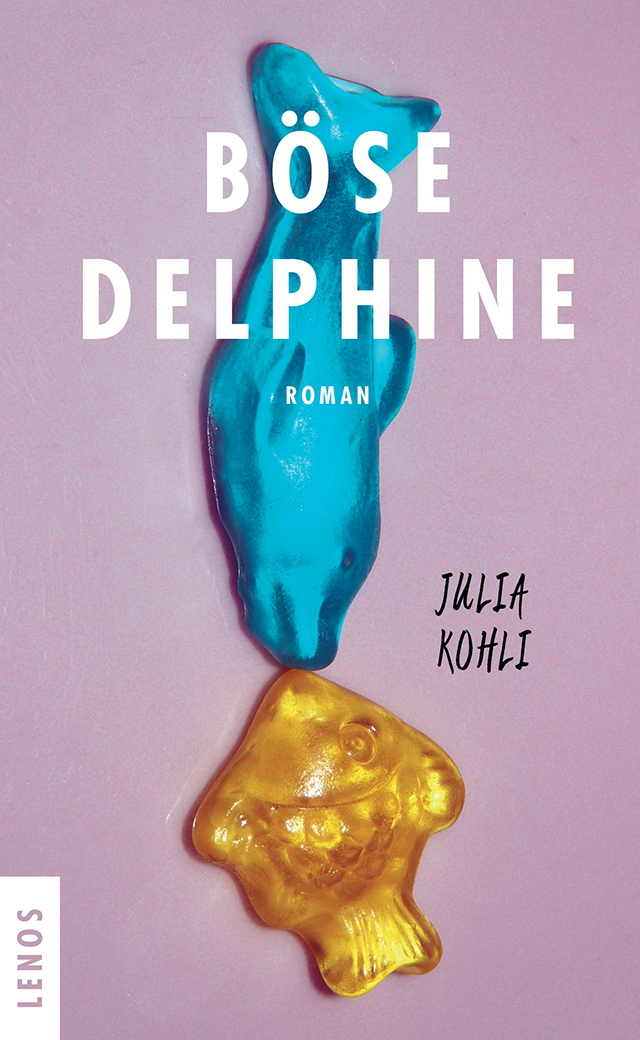

Studer/Ganz-Preis für das beste unveröffentlichte Prosadebüt

Julia Kohli

Böse Delphine

Hardcover, mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-85787-496-3

Seiten 190

Erschienen 26. März 2019

€ 22.00 / Fr. 27.50

Halina studiert Geschichte und arbeitet im Buchkiosk am Zürcher Flughafen. Im Transitbereich beobachtet sie die Schikanen der Vorgesetzten und die Solidarität unter Angestellten. Mit Freunden aus der Akademikerwelt besucht sie Konzerte, Partys und Vernissagen. Doch nirgends fühlt sie sich ganz zugehörig, überall entdeckt sie Absurditäten im scheinbar Normalen. Und auch in der Liebe läuft so einiges aus dem Ruder, dabei fängt es so gut an mit Elias, dem charmanten Archäologen und perfekten Schwiegersohn.

Julia Kohlis quirlige Milieusatire geht quer durch die Gesellschaft. Ohne jedes Pathos und mit souveränem Witz vermittelt sie das Lebensgefühl einer Generation zwischen Coolness und Verlorenheit, zwischen Ironie und Intimität.

Der Roman wurde 2018 mit dem Studer/Ganz-Preis für das beste unveröffentlichte Prosadebütmanuskript ausgezeichnet. >Zur Laudatio

Pressestimmen

Ein Zeitporträt, in dem sich die Gegenwart in lakonischer Ungeschminktheit zeigt.— Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung

Der Roman liest sich als amüsantes, zeitgeistiges Generationenporträt mit satirischen und märchenhaften Zügen.— Hansruedi Kugler, St. Galler Tagblatt / Luzerner Zeitung

Hat man den lakonischen Erzählton erst einmal vernommen, verfällt man seinem Witz und seiner Schärfe. Halina ist eine unerbittliche Beobachterin dieser Stadt und ihrer Menschen.— Martina Läubli, NZZ am Sonntag

Julia Kohli schreibt souverän und pointiert und oft wirklich komisch, weil ihr Witz vortrefflich eine blasierte Realität blosslegt und messerscharf zuspitzt.— Beat Mazenauer, Viceversa Literatur

Wie bei Mani Matters »Hansjakobli und Babettli« ein Taburettli in wenigen Strophen zum Symbol für eine freiere Welt wird, schafft es die Autorin, einfache Objekte in kürzester Zeit mit existentieller Bedeutung aufzuladen. So schlägt sie in einigen Sätzen den Bogen von eventuell anzuschaffenden Vorhängen über den Edelstahlgrill bis zu den damit einhergehenden schwulenfeindlichen Äusserungen (…) Julia Kohli gelingt nicht nur das facettenreiche Porträt einer jungen Frau, sondern auch die geschichtliche Einbettung einer Generation zwischen Selbstoptimierung und Versagensangst, zwischen Coolness und Verlorenheit, zwischen Ironie und Intimität.— Aus der Laudatio zum Studer/Ganz-Preis (Ruth Gantert)