Annemarie Schwarzenbach

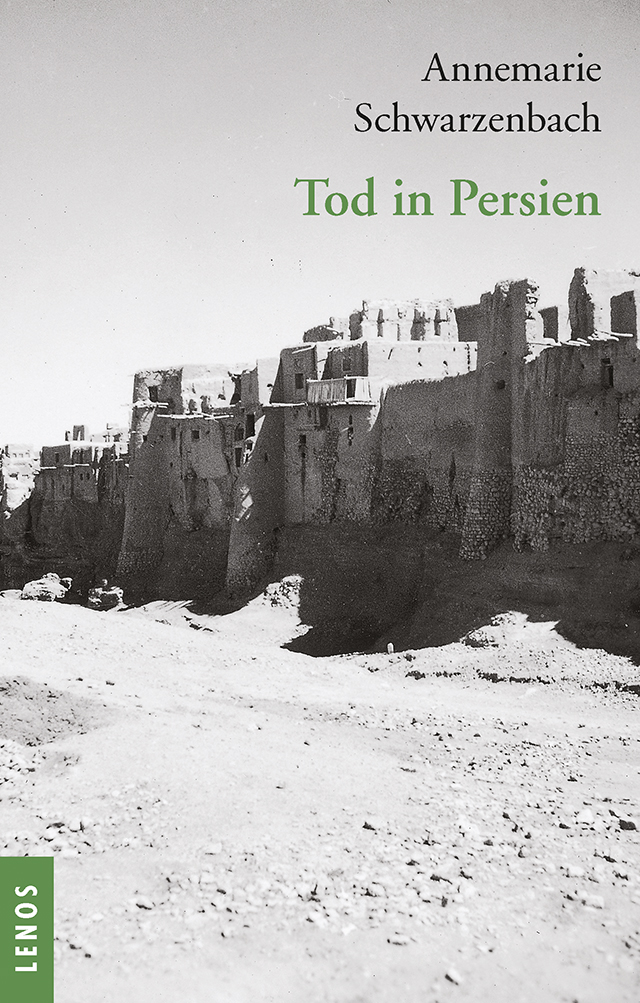

Tod in Persien

Herausgegeben und mit einem Nachwort von Roger Perret

Klappenbroschur (Erweiterte Neuausgabe mit Fotos) (mit 80 Fotos)

ISBN 978-3-03925-022-6

Seiten 238

Erschienen 16. Januar 2023

€ 28.70 / Fr. 33.00

Kein anderes Land übte auf Annemarie Schwarzenbach einen solchen Sog aus wie Persien. Es ist die Chiffre für ihr Leben und Schreiben. Schicksalhaft trieb es sie immer wieder in dieses »ferne und exotische Land«, so auch Mitte der 1930er Jahre, als der vorliegende Text entstand. Der Grundkonflikt der Autorin zwischen gesellschaftlichem Engagement und privater Glückssuche kommt in Persiens »übermenschlicher« Grösse und Fremdheit zum Ausdruck. So sind die ungemein dichten Landschaftsbeschreibungen oft von der quälenden Selbstentfremdung der Erzählerin durchdrungen, und die düstere Szenerie verdunkelt auch die menschlichen Beziehungen.

Die Aufzeichnungen über den »Versuch« einer lesbischen Liebe sind Tagebuch, Erzählung und Reisebericht zugleich. Tod in Persien ist Autobiographie und Fiktion, bekennt und verschweigt vieles. Es ist das Zeugnis einer Begegnung mit dem Fremden, unfassbar und abgründig.

»Ich habe auf alle Arten in Persien zu leben versucht, es ist mir nicht gelungen.« (Annemarie Schwarzenbach)

Pressestimmen

In diesem Tagebuch lässt Annemarie Schwarzenbach noch einmal tief in ihr Inneres blicken, zeigt ihre Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit und ihre Ängste, denen sie zeitlebens nie entrinnen konnte.— Annabelle

Entgegen ihrer Behauptung, es handele sich um einen »unpersönlichen« Text, lässt die Autorin den Blick mehr und mehr vom Äusseren ins Innere schweifen, von der Bläue des Persischen Golfs ins Schattenreich der empfindlichen Seele.— Neue Zürcher Zeitung

Gäbe es das Genre des Fieber-Romans, müsste man sich nicht überlegen, ob es sich um ein Tagebuch, eine Reportage oder ein Märchen handelt. In dieser trockenen Hitze, dem Hin- und Herpendeln zwischen Überreiztheit und Gleichgültigkeit, den Lücken und Leerstellen, in seiner flackernden, bisweilen surrealen Bildlichkeit ähnelt der Text dem Fieber so sehr, dass man sagen könnte, er fieberte mit dem Körper der Ich-Erzählerin.— Frankfurter Rundschau