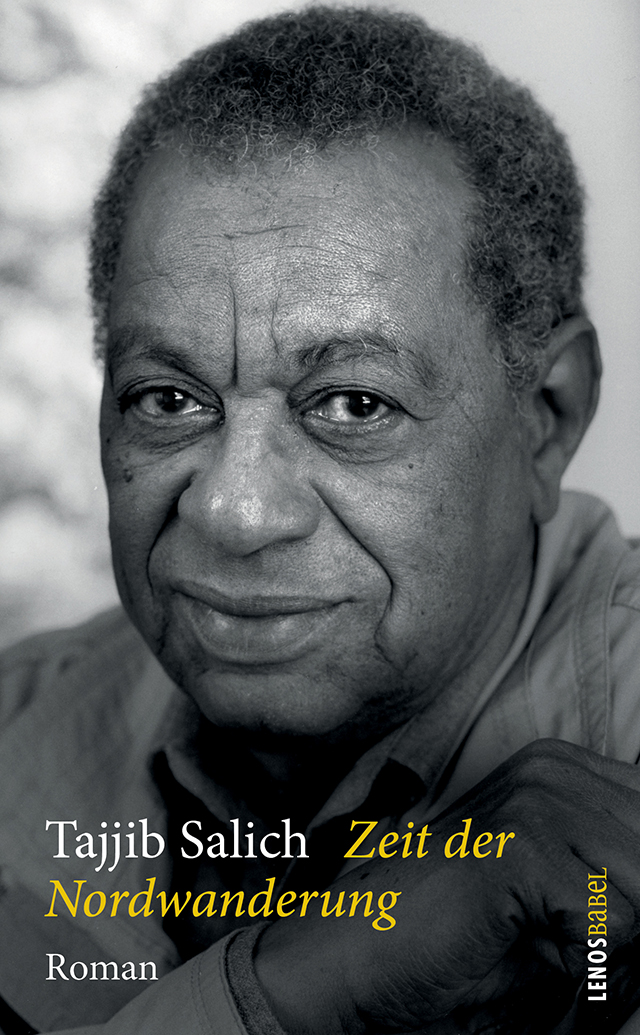

Tajjib Salich

Zeit der Nordwanderung

Aus dem Arabischen von Regina Karachouli

ISBN 978-3-85787-832-9

Seiten 204

Erschienen 23. August 2022

€ 18.00 / Fr. 19.50

Schauplatz des Romans ist ein kleines Dorf am Nil, eine archaische Welt mit jahrtausendealten überlieferten Werten. Der Fluss ist die nährende und die todbringende Kraft. Seit fünf Jahren lebt Mustafa Said, der gutaussehende fünfzigjährige »Fremde«, dort. Niemand kennt seine Geschichte, inzwischen ist er jedoch akzeptiert, ja geschätzt und mit einer Frau aus dem Dorf verheiratet. Doch eines Tages holt ihn seine Vergangenheit ein, und er gibt einem jungen Mann, der soeben seine Studien in England beendet hat, sein Geheimnis preis. Im Vertrauen erzählt er ihm von seiner »Nordwanderung«, die ihn über Kairo nach London führte, von seiner glänzenden akademischen Karriere, seiner ersten Ehe, seinen erotischen Abenteuern, die allesamt tragisch endeten. Mit grosser Sprachkraft und formaler Raffinesse beschreibt Salich das Aufeinanderprallen zweier Kulturen.

2001 wurde Zeit der Nordwanderung von der Arabischen Literaturakademie in Damaskus zum wichtigsten arabischen Roman des 20. Jahrhunderts erklärt.

Pressestimmen

Eine spannende, stellenweise berauschende Erzählung.— Neue Zürcher Zeitung

In »Zeit der Nordwanderung« verbindet Salich gekonnt die Dramatik des Inhalts mit der Ästhetik einer poesievollen und bildhaften Sprache und macht das Buch zu einem Erlebnis, in das man als Leser regelrecht hineingezogen wird.— Nürnberger Zeitung

Der Reichtum an Ober- und Untertönen, den Salich seiner Geschichte mitgibt, ist überwältigend. Wir kriegen die sinnlichste Ethnographie des sudanesischen Dorfes. Und einen kristallklaren Essay über die Konflikte zwischen dem Westen und dem Orient, zwischen Moderne und Beharren.— Tages-Anzeiger

»Zeit der Nordwanderung« gehört zu den Büchern, die man mehrmals lesen kann, so sehr sind darin Rätsel und Faszination verwoben. Der Roman lässt das Fremde vertraut und das Eigene überraschend fremd erscheinen. In einer Welt, in der die traditionellen Grenzen verwischen, haben uns Schriftsteller wie Tajjib Salich mehr denn je zu sagen.— Kölner Stadt-Anzeiger